【鉄道旅をするなら知って欲しい!】普通列車のグリーン車で快適な旅をするためのコツをまとめてみた

・普通列車のグリーン券は〜100km以内で買うほうがコスパが良い

・101km以上乗るなら、JREバンクの特典やJREポイントによるグリーン券引換の方がお得

・座れなくても料金は発生するので、混雑を避けて利用すべし

旅行シーズンも本番となりましたが、その中でも特に活用したいのが首都圏を走る普通列車のグリーン車です。

これは別途料金を払うことで硬いロングシートではなく、ふんわりとしたリクライニングシートを利用できるので、『青春18きっぷ』や『東日本のんびり旅パス』など鈍行列車の旅ではかなり重宝されます。

ただ、2024年からグリーン車の料金が改訂されたこともあり、場合によっては新幹線や特急利用の方が快適になる場合があります。

今回は、そんなグリーン車をどのようにすればお得に、快適に移動できるのか、コツとしてまとめてみました。

なお、ここでは関東近郊の普通列車のグリーン車に限らせていただきますので、あらかじめご了承ください。

普通列車のグリーン車で快適な旅をするためのコツ

コツ1:どれぐらいの距離で料金が高くなるのかを知る

普通列車のグリーン料金は次のとおりです。

紙の切符や車内でグリーン券を購入するよりは、モバイルSuicaや駅構内の券売機で事前購入した方が安く済むため、少しでも安くするならSuicaを活用しましょう。

| 料金種別・営業キロ | 50kmまで | 100kmまで | 101km以上 |

|---|---|---|---|

| Suicaグリーン料金 | 750円 | 1,000円 | 1,550円 |

| 通常料金(紙のグリーン券) | 1,010円 | 1,260円 | 1,810円 |

| 差額 | 260円 | 260円 | 260円 |

そして肝心の料金ですが、〜50kmと51〜100kmの差額が250円に対し、101km〜を超えると一気に500円以上跳ね上がります。

そうなると101km以上では最安が1550円となりますが、この値段になると在来線特急の特急料金とそこまで大差がありません(一例:東京〜水戸での『ひたち』の特急料金は1580円 距離121.1km)。

なので『青春18きっぷ』などのフリーパスを利用している場合を除けば、100km以内なら普通列車のグリーン車、それ以上なら特急・新幹線を利用するといった具合に使い分けるとコスパが良くなるかと思います。

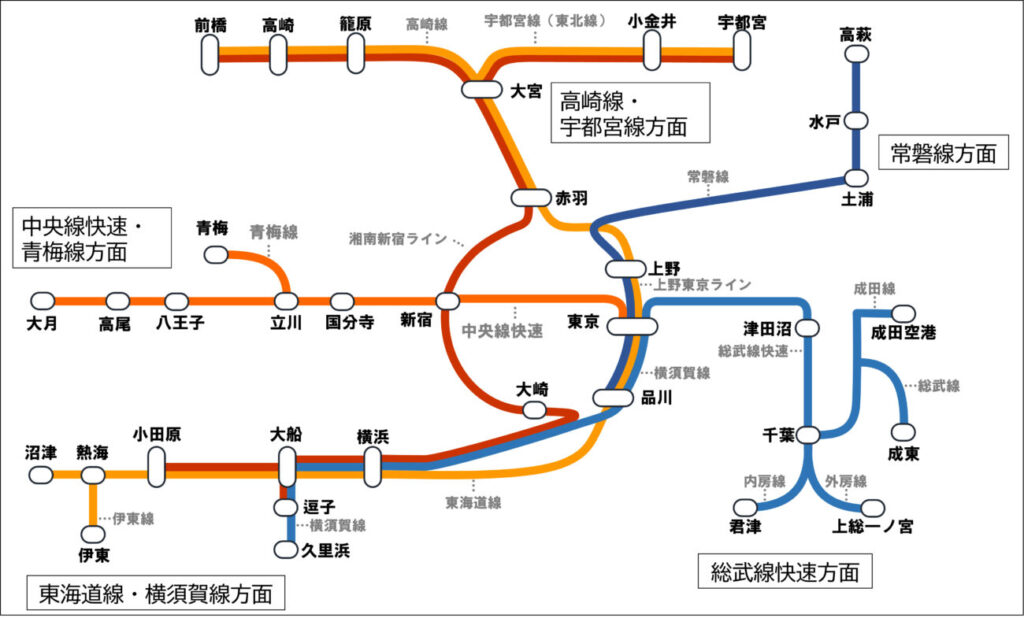

では、100km以内でどこまで行けるか。

参考までに東京駅から各方面まで計算した営業キロの距離は次のとおりです。

・東海道線:東京⇨湯河原(神奈川県)99.1km 熱海駅までだと104.6km

・高崎線:東京⇨新町(群馬県)94.5km 高崎駅までだと105.0km

・宇都宮線:東京⇨石橋(栃木県)95.4km 宇都宮駅までだと109.5km

・常磐線:東京⇨岩間(茨城県) 97.7km 水戸駅までだと121.1km

・中央線:東京⇨大月(山梨県)87.8km

・総武線:東京⇨成田空港(千葉県)79.2km

・東海道線:東京⇨湯河原(神奈川県)99.1km

熱海駅までだと104.6km

・高崎線:東京⇨新町(群馬県)94.5km

高崎駅までだと105.0km

・宇都宮線:東京⇨石橋(栃木県)95.4km

宇都宮駅までだと109.5km

・常磐線:東京⇨岩間(茨城県) 97.7km

水戸駅までだと121.1km

・中央線:東京⇨大月(山梨県)87.8km

・総武線:東京⇨成田空港(千葉県)79.2km

このように、100km以内でも大半の区間は網羅できてしまいます。

中央線に至っては現状、グリーン車のサービスが大月までなので100kmまでの料金で全区間カバーできてしまうんですね。

営業キロについては路線アプリで容易に調べられるので、もしも料金が気になるなら利用区間の距離を確認した上で乗車するといいでしょう。

コツ2:JREバンクの特典やポイント交換の方がお得。

どうしても101km以上の区間で利用するなら、JREバンクの特典、もしくはJREポイントでグリーン券を交換してもらうのをお勧めします。

JREバンクでは一定以上の貯蓄や条件がそろえば最大年4枚(2025年時点)までグリーン券がもらえます。

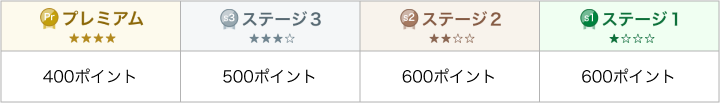

またJREポイントの場合、JREポイントのランクに応じ、400〜600ポイントでグリーン券と交換が可能です。

そしていずれのグリーン券も2025年時点では距離の制限もないため長く乗り通すほどお得になります。

青春18きっぷなど、普通列車限定のフリーパスでグリーン車を使い倒そうと思っている方は、ぜひ特典やポイント交換で利用しましょう。

コツ3:混雑を避けて使用する

普通車よりは座りやすいとはいえ、朝夕の通勤ラッシュや土日の日中などではグリーン車でも立ち客が生じるほど混雑します。

すでにご存知の方もいると思いますが、グリーン車では通路やデッキなどで立っている場合でもグリーン料金が必要なので、満席で座れなくても払い戻しはできません。

なのでグリーン車を利用する上では混雑する時間帯と混雑する駅は避けましょう。

混雑についてはラッシュ時と土日で微妙に性質が異なります。

・ラッシュ時:朝なら上り(東京方面に向かう)列車で、夕なら下り(東京から離れる)列車で混雑しやすいです。

・土日の混雑:観光などで利用する人が多いので、午前中は大きな乗り換え駅(例:東京駅、新宿駅etc)から乗客が増え、郊外につれて人も減っていきます(夜はこの逆)。

なので混雑を避けるなら平日の日中の時間帯が一番確実で、あとはラッシュ時とされる7〜9時・18〜20時の時間帯を避けた方が無難です。

またフリーパスなどを利用しているならターミナル駅の一つ手前の駅で乗車するなど、利用客の多い駅を避けることで乗車できる可能性が高くなります。

コツ4:グリーン車に座りたいなら、1階部分が狙い目

また車両の位置によってもグリーン車の混雑具合は異なり、おおまかには2階席⇨平屋席(車端部)⇨1階席の順で混雑します。

もしも混雑する時間帯で確実に座りたいなら、比較的空いている1階席を最初から狙うといいでしょう。

ちなみに筆者は一度も使ったはありませんが、グリーン車が満席で座れず、普通車へ移動する場合は車内改札前にグリーンアテンダントなどの乗務員へ申し出て、利用しなかったことが確認されると払い戻しの案内を受けられるようです。

コツ5:路線によりグリーン車の設備が異なるので注意

一概に首都圏のグリーン車といっても、使用される路線や車両により設備が異なります。

2025年現在、横須賀・総武快速線のE235系グリーン車や、中央線快速・青梅線の一部新型車両では、各席に電源コンセントや無料Wi-Fiが完備されています。

しかし上野東京ラインを中心とした路線のグリーン車では、古いこともあって車内にコンセント・無料Wi-Fiがついていません。

電源やWi-Fiを利用したい方は以上を踏まえたうえ旅行の準備を整えましょう。

まとめ

2024年にグリーン料金が改訂となったことでコスパよく利用する上では少しコツが必要となりましたが、それでも普通列車のグリーン車は旅を快適にする助けになることは間違いありません。

あなたの旅が充実したものになるよう応援しています。

コメント